Цитата:

Сообщение от alexZ8

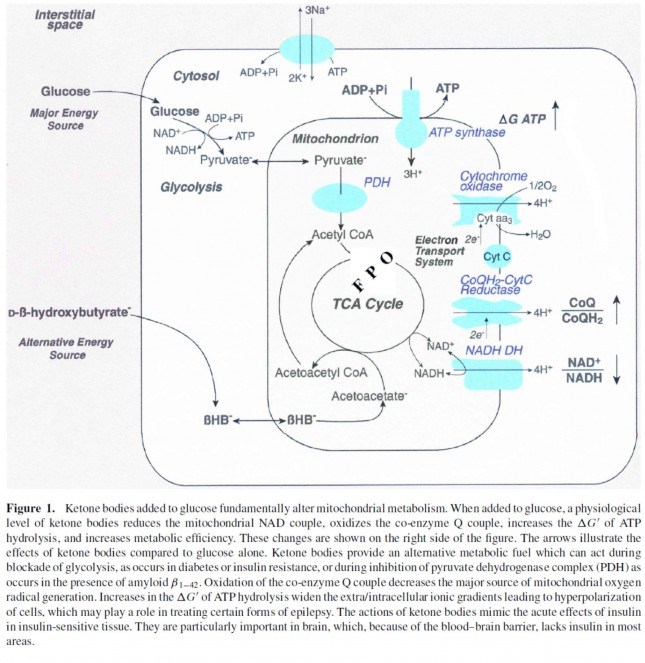

ros, это слишком общий вопрос. Ответ на него - да, могут, на уровне цикла Кребса этому ничто не мешает. Но в присутствии кетонов метаболизм в митохондриях существенно меняется.

Здесь подробнее, на агнл.:

Добавлю, что некоторые клетки могут питаться только глюкозой, некоторые и тем и другим одновременно, да еще и в зависимости от кучи факторов (времени нахождения в кетозе, истощенности гликогеновых депо).

Гликоген будет расходоваться неизбежно, сначала быстрее, потом, когда орг поймет, что углей не будет - медленнее, на за два дня без углеводов он может вполне выгореть весь. Понятно, что орг что-то будет рециркулировать, а затем начнет понемногу клепать гликоген из белков, а если их в пище нет - то из собственных, ибо ни на какой кетоз он еще не перешел за эти два дня, и основные потенциальные потребители кетонов (мозг и мышцы) еще не успели перестроиться и требуют глюкозы. Пищевой жир будет расщепляться на энергию практически сразу же, за ним хвостиком прицепится и свой жир, поскольку инсулин низкий и ничто не блокирует сгорание собственного жира. В общем исход такого питания - стресс для орга, потеря гликогена и собственных белков + куча тепловой энергии, рассеянной от пищевого жира, и распада собственного жира.

Да, примерно такой рацион мне приходится ощущать на себе во всех командировках. Я имею в виду такой по малому количеству жира, по сравнению с тем, к которому я привык. Ну и кучу крахмалов несколько раз в день. Но и на этом можно жить, что могу сказать. Хотя мне комфортнее, когда глюкозных калорий не больше 20-25%.

Кстати, обилие углеводов тормозит распад собственных белков, а стало быть и снижает потребность в белке извне. Поэтому вполне можно обходиться "каплей" чего-то там животно-белкового. Но ценой повышенной нагрузки на инсулярный аппарат.

|

Если кто-то выберет для себя углеводный путь с белком, ценой

повышенной нагрузки на инсулярный аппарат

Для улучшения КПД этого аппарата, имеет смысл увеличить или иметь достаточно этих нутриентов.

Хром

Марганец

B1

Бенфотиамин

Липоевая кислота

Любые факторы, влияющие на здоровье микрофлоры, в том числе и косвенно (виатмин А, Е, B4, глютамин)

Хром - усиливает действие инсулина и повышает чувствительность к нему тканей.

Марганец - фактор, лимитирующим выработку инсулина. Дефицит приводит к уменьшению числа панкреатических островков (островков Лангерганса) в поджелудочной железе и ухудшению усвоения глюкозы.

B1 - Стимулирует фермент транскетолазу, которая утилизирует глюкозу по пентозофосфатному пути и тем самым замедляет процесс гликирования, снижая ее избыток в крови.

Бенфотиамин - Жирорастворимая форма B1. Свойства те же, но уровни более стабильны в крови, т.к обычный B1, является водорастворимым витамином и метаболизируется через кишечник, где быстро разрушается тиаминидазой, в отличие от бенфо, идущего по лимфатической системе.

Липоевая кислота - В разумных пределах, улучшает толерантность к глюкозе.

Любые факторы, влияющие на здоровье микрофлоры, в том числе и косвенно (виатмин А, Е, B4, глютамин)

Тут много нюансов, сложная тема.

Но общие факторы работают для всех.

Витамин А

регулирует метаболизм хозяина и бактерий, а результат включает изменения в энергетическом гомеостазе. Вроде как механизм неизвестен.

Но он так же считается противовирусным фактором, через модуляцию микробиоты - прямых конкурентов вирусам.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29227833

Витамин Е

нужен для защиты от окисления поступившего в кровь витамина А, а B4(холин), чтобы запасти А в печени.

Кстати,

Alex, сливочное масло тогда ударяло тебе в голову уж точчно не от избытка А, т.к ретинола там довольно мало и он быстро разрушается, т.к Е в сливочном слишком мало для этого.

Глютамин

Аминокислота, которой, в первую очередь, питаются клетки слизистой кишечника, синтезирующей имуноглобулины и влияющей на адгезию биоты в этот самый слой. Т.е фактор успешности, формирования колоний бактерий.

Ну а сам смысл наличия полезной флоры.

Рецептор инсулина представляет собой тирозинкиназу. Посредством аутофосфорилирования активируются различные пути, в частности, путь фосфоинозитид-3-киназы, за счет которого и происходит транспорт глюкозы внутрь клетки, так как приходит в свое активное рабочее состояние транспортер глюкозы GLUT4. Так глюкоза попадает в клетку в норме.

В кишечной стенке присутствуют энтероциты, бокаловидные, дендритные и эндокринные клетки, которые помимо выполнения своей основной функции содержат толл-подобные рецепторы, реагирующие на патоген-ассоциированные молекулярные структуры.

Этих рецепторов 10 разновидностей, каждый из них распознает только свою «маркерную» часть микроорганизма. Например, TLR4 распознает бактериальный липополисахарид, TLR2 — бактериальный пептидогликан и липопептид, TLR3 — двухцепочечные молекулы РНК, TLR8 способен определить одноцепочечные молекулы РНК, TLR9 — бактериальные ДНК. Благодаря этим рецепторам наш организм не отвечает воспалительной реакцией на присутствие в кишечнике нормофлоры.

Если же в нем нарушается соотношение полезной и транзиторной микрофлоры, толл-подобные рецепторы возбуждаются и передают сигнал тревоги внутрь клетки, что приводит к включению продукции целого ряда провоспалительных цитокинов, хемокинов и ко-стимуляционных молекул (которые индуцируют возбуждение Т-лимфоцитов). В итоге развивается воспаление как защитная реакция организма со стороны неспецифического иммунитета, и делаются первые шаги по развитию специфического (адаптивного) иммунитета.

Толл-подобные рецепторы при контакте с патогенным организмом стимулируют иммунный ответ. В ходе каскадных реакций стимулируется система макрофагов. Активированные M1-макрофаги производят большое количество провоспалительных цитокинов: TNF-α (фактор некроза опухоли-альфа), IL-1 (интерлейкин-1) и IL-6, которые влияют на субстраты инсулинового рецептора и тем самым блокируют путь фосфоинозитид-3-киназы.

В результате путь не оказывает влияние на обмен глюкозы, и глюкоза не может войти в клетку. Таким способом развивается инсулинорезистентность, т.к. инсулиновые рецепторы становятся нечувствительны к инсулину, и его биологическая роль извращается. В условиях инсулиновой резистентности печень начинает активно синтезировать жирные кислоты, триглицериды, ускоряется липолиз, но уже в жировой ткани.